2024.12.3

「無料で受けられる救命講習があるのに、わざわざ有料で申し込む価値は何か」という、テーマについてお話しします。

私たちリーダーズ札幌は、有料と無料の講習を分けるのポイントを「講習参加の目的」と「講習内容のオリジナル性」と考えています。

具体的に言うと、「基本的な知識や技術の習得」を目的にするのなら、自治体等で提供する一般市民向けの無料講習でよいでしょう。応急手当講習は、対象者が幅広く、万人(小学校5年生~高齢者まで)に合わせるため、良くも悪くも平均的な内容になります。

初めて講習を受けられる方に適しており、「バイスタンダー(救急現場に居合わせた人)向けにまとまっています。

一方で、「業務の特性に合わせた応急手当が知りたい」など、現場の事情に合わせた内容を求めている方(個人や事業者)や、ファーストレスポンダー(事故や急病が発生した際に、救急隊が到着するまでの間に救急の措置を行う役割を担う人)にとって必要な「基本+応用」が含まれません。

このファーストレスポンダーに関しては別の機会に詳しくお話ししますが、『職務上の対応義務』がある方向けの講習は、バイスタンダー向けの内容では不足する部分が多いのが事実です。

リーダーズ札幌の「有料」講習は、受講前からスタートします! お申し込みをいただく際に受講動機(目的)やニーズについてお尋ねし、何を学ぶべきかをクリアにするところから講習づくりが始まります。無料講習を義務教育の学校制度だとすると、リーダーズは私塾スタイルかもしれません。受講者様の目的に合わせオリジナルの講習内容を組み立てます。

さらに、経験を生んだプロ&ユーモアあふれる講師陣による座学や実技は、「知りたいことがよくわかる」「記憶に残る」なおかつ「楽しい」を心がけております。皆さんのニーズにアジャストし、ちょい深堀りの講習スタイルは決して期待を裏切りません!

「ぜひ、次も受けてみたい」、多くの方にそう言ってもらえるよう、最新知識や情報のアップデートを怠らず、講師陣はさまざまな工夫をこらした構成を日々練り上げております。

ぜひ一度、私たちの「有料」講習にお越しください!

2024.12.4

ご存知でしたか?

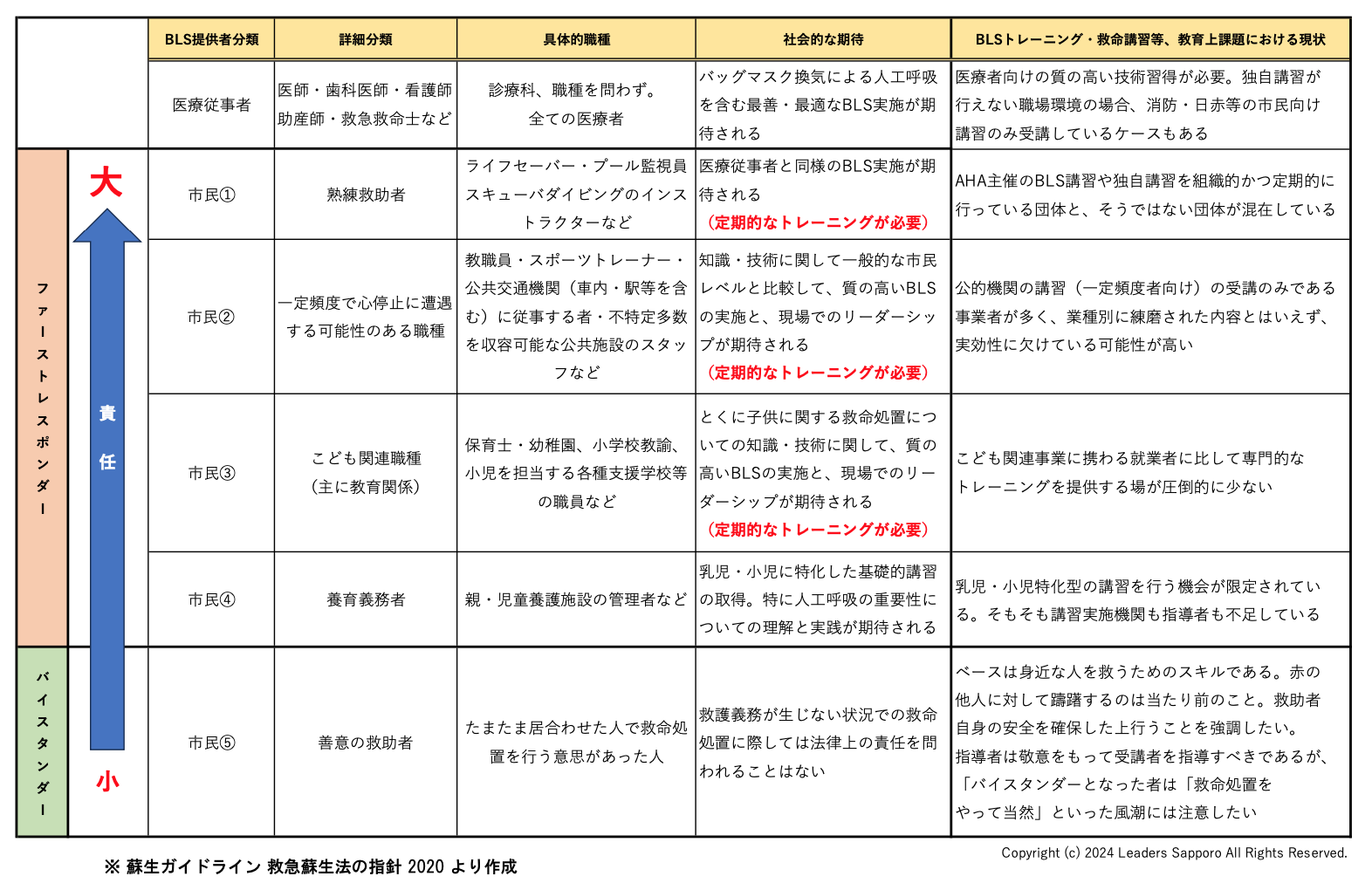

救命措置において、『職務上の対応義務』があるのは医療従事者だけではありません。一般「市民」である非医療従事者の皆さんも、立場や職務によって役割と責任(安全配慮義務等)が課されることがあるんです!

以下、一般社団法人 日本救護救急学会より抜粋

ファーストレスポンダーとは、急病や事故が起こった場合に、救急車などが到着するまでに職務上で救急の措置が求められる消防職員や警察官、海上保安官、自衛官などを指していました。

近年、生命危機に陥った際の職務上救護義務を有する者の行為と責務が求められるようになり、医療資格を有していない非医療従事者(自衛隊員、警察官、海上保安官、介護士、社会福祉士、ケアマネージャー、病院職員、学校教職員(養護教諭を含む)、保育士、駅員、警備員、ライフセーバー、登山ガイド、スポーツインストラクター、スキーパトロール、消防団など)にも同様の知識と処置がファーストレスポンダーとして求められるようになってきた。

(引用ここまで)

これらの職業に就いている場合に、適切な応急手当てを行わなかったり、管理体制が不十分だと裁判に発展し、賠償命令等が出されるケースが増えてきました。

実際に介護や保育の現場で高額な賠償金の支払い命令がくだされたケースが多々あります。

◇◇◇

(介護) 『90代誤嚥死に2365万円賠償判決』(PRESIDENT OnLine)

〜施設職員が90代男性のゼリーの誤嚥を防ぐ義務を怠ったことなどが原因として、裁判所は介護施設に2365万円の支払いを命じた。

(保育)『ホットドッグ誤嚥で重い障害 保育所運営の市に賠償命令』(NHK NEWS WEB)

〜3歳の男の子が保育所のおやつで出されたホットドッグをのどに詰まらせ、重い障害を負ったとして、保育所を運営する千葉県四街道市に1億円余りの賠償を命じる判決が言い渡され、両親側の弁護士が会見を開いて再発防止の必要性を訴えました。

裁判の場合、予測・予見できる事態に対しどれだけ準備していたかを問われることが多いです。具体的には、事前に救命講習を受講し知識や技術の習得をおこなったか、万が一に備えてAEDの設置や緊急時のマニュアルなどを整備していたか等、業務上の安全配慮義務が成されていたかが争点になります。

◇◇◇

前述の日本救護救急学会はファーストレスポンダーに求められる能力を、以下のように述べています。

(重要→)ファーストレスポンダーはただ単にファーストエイドが実施できれば良いわけではない。

ファーストレスポンダーには以下の能力が求められている。

①傷病者が発生したこと早期に認知・発見できる能力

②傷病者が発生した際に関係各所に通報ができ、的確な119 番通報ができる能力

③傷病者が発生した状況や傷病者の状態などの情報を的確に収集できる能力

④傷病者を適切に搬送させる能力とともに、迅速に傷病者の元に到達できる能力

⑤傷病者に適切な観察・ファーストエイド処置・状況判断が実施できる能力

⑥救急隊や医療機関に引き継ぐ際にこれら情報伝達する能力

⑦災害時における多数傷者への対応する能力

⑧ファーストレスポンダーとして正しい救急に関する法律の理解

⑨バイスタンダーへのケア(心的外傷)を行う能力

⑩ファーストレスポンダーとして持つべき医の倫理

(引用ここまで)

非医療従事者はこれら全てを網羅しなくても良いと思いますが、少なくても①〜⑥までの項目は、定期的なトレーニングを行い、習得に努めるべきだと考えます。

私たち、救命防災リーダーズ札幌は、これらの項目に対応する能力を身につける講習を提供しています‼️

2025年2月19日(水)に、市立札幌みなみの杜高等支援学校の特別授業として、救命講習(カスタム)を行ってきました。

生徒ひとりひとりに直接一次救命処置や応急手当法を伝えられる貴重な機会をいただき、感謝の気持ちでいっぱいです。

私たち救命防災リーダーズ札幌は、すべての子どもたちに「いのちを守る力を」と考え、北海道中の小学校・中学校・高校で防災と救命講習の授業を行いたいという願いがあります ( 子ども向け防災講座は公式HPを参照 )

その第一歩として今回、市立札幌みなみの杜高等支援学校様で授業をさせていただけたことがとても嬉しいです。

「もし、目の前で誰かが倒れたら……?」

そんな場面に遭遇したとき、子どもたちが勇気をもって行動できる世の中にしたい。

救命に関する知識や技術は、特別な人だけが持つものではなく、すべての人が身につけるべき「生きる力」です。

それは、大人だけでなく子どもも例外ではありません。

ひとりで全てをできなくても「何か一つでも救命につながる手助けができること」が大切だと考えています。

例えば、

119番通報ができること

AEDを持ってくること

胸骨圧迫(心臓マッサージ)ができること

自分にできることを一つでもできれば、大切な命を救うことにつながります。

防災も同じです。

地震や災害が発生したときに「どんなことが起きるのか」、そしてそれがわかると「どう行動すればいいのか」に繋がっていきます。

どう行動すればいいのかを知っていれば、落ち着いて命を守る行動ができます。

「いのちを守る力」を、すべての子どもたちに伝えていきたい。

それと同時に、自分の命だけでなく「救える命をみんなで救う」

そんな社会を目指しています。

生徒の皆さんがこれから生きていく中で、事故や災害等に遭遇した時に困らないように

(本当は、そのような状況にならないことが一番ですが・・)

これがご依頼くださった先生方の願いであり、私たち救命防災リーダーズ札幌の活動理念でもあります。

今日経験したことが少しでもお役に立てれば本当にうれしいです。

このような機会を頂けたことに、感謝いたします✨

過日、複合商業施設 サッポロファクトリー を運営管理する サッポロ不動産開発株式会社 様から御依頼を受け、

警備担当の従業員の方々が定期的に実施している訓練

(館内で突然倒れ心肺停止した方のもとへ駆けつけ、必要な行動をする一連のシミュレーション)

に立ち会わせて頂きました。

その内容は、こちらの予想を大きく上回るとても素晴らしい出来ばえであり、正しい一次救命処置の手順と共に、周囲に居合わせた人や傍観者に対する適切な配慮が含まれていました。

責任ある行動、統率のとれた連携、速やかな通報 ( 必要部署への連絡 ) が、とてもスムーズであり、日頃の確かなトレーニングの積み重ねが短時間でも推察できる、称賛に値する内容でした。

私たちリーダ ーズ札幌が推奨する「ファーストレスポンダーがとるべき行動」がまさに体現された見事な訓練でした。

訓練を拝見した後は、救命、防災に関する自社理念や社内での取組み状況などについて、札幌事業本部副本部長の坂本様、防災担当部長の小嶋様のお二方とお話しする貴重な機会も頂戴しました。

リーダーズは救命・防災関連の社内研修、各テナント様への普及啓発のお手伝いをサッポロ不動産開発様のご要望にお応えできる形で、今後もご提案させて頂きたいと思います。

救命防災リーダーズ札幌 代 表 島 津 信 一

2025.8.3

次世代型デイトレセンター エルパサさんで開催されたイベントに講師として参加してきました。

真夏日の中、エアコンの効いた屋内で整った環境の中、小学校低学年のお子さまから近隣にお住まいのご高齢の方、また、施設関係者の方々といった実に幅広い層にお集まり頂きました。

今回は水害対策についてのご要望でしたが、水害についても触れつつ、広く浅く「水」のお話をさせて頂きました。

人が生きるために欠かせない水ですが、時に「害」をもたらす存在となり、人々の暮らしを脅かし、最悪、命を奪うこともある。

そうなる前に、やるべき事や、知っておいてもらいたい事がある。このような内容を可能な限り優しく伝えたい。

そんな思いでお話をさせて頂きました。

後半には「水のう」の作成や簡易的な「止水板」効果あるブルーシートの使い方などを体験してもらう事もできました。

地域柄、複数の河川に囲まれた地域でもあることから「洪水」に関しては常々意識しておられたことでしょう。

そこで今回は大雨により下水道が処理能力を超えてしまい、汚水が玄関、ベランダ窓、排水口やトイレなどから逆流し、住宅内へ侵入してしまう現象、いわゆる「内水氾濫」についてもお考えいただく機会となれば…との思いでお伝えいたしました。

体験のコーナーでは図らずも大人対子供(中学生)対決のカタチとなりましたが、未経験の作業を楽しみながらも、大人も子供も一生懸命参加してくださったお姿がとても微笑ましいイベントとなりました。

このような機会を与えていただけたことに感謝します。

救命防災リーダーズ札幌 代 表 島 津 信 一

2025.9.1 株式会社 開発調査研究所 様の令和7年度防災訓練において、講演をしてきました。

テーマは、「いのちについて考える~緊急時の判断と応急手当の重要性について~」です。

毎年実施している防災訓練の一環としての講演依頼でしたが、今回は従来と違う視点からの内容を期待されていたことから、初めに「命を守る行動」を意識し、知識と技術があれば救える命があることをお話させて頂きました。

次には、事前に拝見したデータを元にした「過去30年の労災分析」を踏まえ、今後起こりうる災害の予測と対策についての解説、その後「展示・実演型の一次救命処置」の実施というハイブリッドな講演内容となりました。

また講演後には役員の皆さまから次年度における新規の救命講習や健康関連の講演についての打診も頂戴いたしました。

前例のない企画を温かく受け入れて頂いた事、そして最後まで熱心にお聞き頂いた大勢の社員様にあらためて感謝申し上げます。

ありがとうございました。

このような機会を与えていただけたことに感謝します。

救命防災リーダーズ札幌 代 表 島 津 信 一

このページはWepageで作成されています。今すぐ無料でホームページを作ってみませんか?

Wepageは、HTMLの知識がなくても、誰でも簡単にホームページを作成できます。詳しくはこちら